1.9.3 Das Fadenpendel

Wie in Abb. 1 erkennbar, lässt man ein Fadenpendel über der Experimentierwippe an einem Stab schwingen. Schwingt das Pendel nahe der Glasplatte, dann erhält man bei kleinen Auslenkungen ein t-s-Diagramm des schwingenden Körpers.

Abb. 1 Abb. 2

Die Schwingungszeit für kleine Amplituden kann berechnet werden ( siehe Abb. 2).

Zur Ermittlung der Schwingungszeit T wird zunächst angenommen, dass es sich um eine harmonische Schwingung handelt. Unter dieser Voraussetzung gilt:

Zur Berechnung von D muss die zurücktreibende Kraft F zu einer Auslenkung s bestimmt werden. Die für die Schwingung verantwortliche Erdanziehungskraft m · g verhält sich in Bezug auf den schwingenden Körper G wie ihre beiden in der Skizze angedeuteten Komponenten F und FL . F ist die zurücktreibende Kraft. Für sie gilt: F = m ·g · sin α

Als Auslenkung s erhalten wir: s = L ·α (α = Winkel im Bogenmaß)

F/s = m · g · sin α / (L·α)

Die letzte Gleichung zeigt, dass es sich nicht um eine harmonische Schwingung handelt.

Beschränkt man sich jedoch auf kleine Auslenkungen s, dann kann sin α durch α ( Bogenmaß !)ersetzt werden.

F/s ≈ m·g/L

Demnach kann die Schwingung bei kleinen Auslenkungen als harmonisch bezeichnet werden.

Mit dem nachfolgenden Rechenprogramm in sim.html kann die Bewegung eines Pendels auch bei großen Amplituden erfasst werden.

g=9,81;L=1; m=1;D=g*m*sin(s/L)/s ; h=0,001;r =-D*s ; b=r/m; b=0,5*j*(b-p)+b; s=0,5*b*h^2+c*h+s ; c=c+b*h; p=b;t=t+h;y=s;x=t

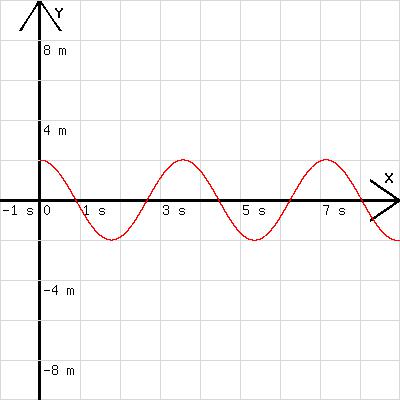

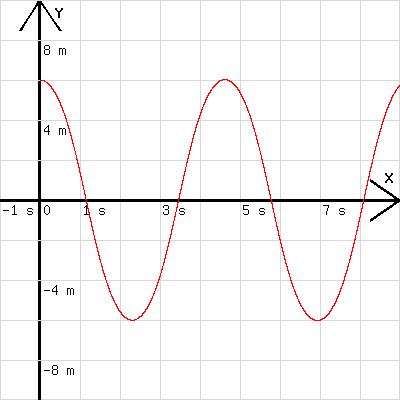

In der Abb.3 ist ein Schwingungsdiagramm mit der Anfangsamplitude s = 2 und in der Abb.4 ist ein Diagramm mit der Anfangsamplitude s = 6 m zu sehen. Es ist zu erkennen, dass bei einer großen Amplitude die Bewegung nicht mehr sinusförmig (harmonisch) verläuft und dass die Schwingungszeit größer ist als bei kleiner Amplitude.

Abb.3 (s=2) Abb.4(s=6)

Anhand der Abb. 5 soll geklärt werden, welches Signal die Wippe zur Pendelschwingung liefert.

Abb. 5

Der Pendelkörper zieht an dem Stabe St mit der Gegenkraft zur Zentripetalkraft m· v2 / L

und der in Fadenrichtung wirkenden Gewichtskraftkomponenten m·g · cos (α).

Beide Kräfte bewirken zusammen das Drehmoment M = (m· v2 / L + m·g · cos (α)) · h ; h = d · sin(α)

→ M = [m· v2 / L + m·g · cos (α)] · d · sin(α) = m·[ v2 / L + g · cos (α)] · d · sin(α)

Bei kleinen Winkeln α kann cos(α) gleich 1 und sin(α) = s/L gesetzt werden. v2 / L kann bei kleinen Ausschlägen gegenüber g · cos(α) vernachlässigt werden.

→ M = m·g·d/L · s → M ~ s

Dieses M wird vom Rechner angezeigt.

→ Nur bei kleinen Winkeln ist die Anzeige des Rechners der Auslenkung s proportional.

Ist außerdem L ≈ d dann folgt: M = m·g · s

Das Moment ist so, als ob der Pendelkörper auf der Glasplatte hin und her rutscht.